ERPとは何か?ERPの概要を分かりやすく解説!

近年注目を集めているERPについて、導入目的やどんな種類があるかなど、幅広く解説します!

本記事のまとめ

- ERPは企業の経営資源を一元的に管理する考え方、およびそれを実現するためのシステム

- ERPは情報の一元管理、経営判断のスピードアップ、ガバナンスの強化などの目的で導入される

- ERPにはさまざまな種類があるため、自社に最適なタイプを選ぶことが重要

近年では、政府のDX推進の後押しもあり、ITへの投資に積極的な企業が増加しています。特に、大企業・中小企業問わずさまざまな企業が、データに基づく経営の実現やガバナンス強化などの目的で、ERPの導入に取り組んでいます。しかし、ERPへの理解が不十分なまま導入を進めてしまうと、うまく活用できず、目的の達成にはつながりません。そこで本記事では、ERPの特徴や導入の目的、種類について解説していきます。自社の業務やニーズに合わせて、最適なERPシステムを検討しましょう。

目次

1. ERPとは

そもそもERPとはどのような意味なのでしょうか。まずはERPの概要と、基幹システムとの違いについて簡単に解説します。

ERPとは?

ERPとは、Enterprise Resource Planningの頭文字を取った用語で、直訳すると「企業資源計画」です。企業は、ヒト・モノ・カネ・情報などさまざまな資源を保有しています。しかし、そのような資源を有効に管理・活用するのは容易ではありません。そこで、企業が保有する資源を一元的に管理し、有効活用させようというERPの発想が生まれました。つまりERPとは、企業が保有する経営資源を集約させ、全体最適な管理の実現を目指すという概念です。また、この一元管理を実現するためのシステムもERPと呼ばれます。

ERPの歴史

1970年代にドイツのSAP社が作ったR/1が、世界で初めてのERPと言われています。このERPは、製造業の資材管理で用いられるMRP(Material Resource Planning)の考え方を発展させたものでした。

SAP社がERPを開発してから、欧米企業を中心として徐々にシステムの導入が進みました。そのため、日本でのERPの歴史は比較的浅く、ERP導入が始まったのは1990年代からです。

当時は、BPR(Business Process Reengineering)と呼ばれる、業務プロセスを見直す企業改革のブームを背景にERP導入が検討されました。しかし、トップダウン的な考え方の強い欧米のシステムは、ボトムアップ型・擦り合わせ型の日本のビジネスに適合せず、導入が進まない企業も多かったようです。その後、90年代後半から行われた会計ビッグバンと呼ばれる制度改革や、日本の商習慣にあったパッケージの開発が進んだこともあり、徐々に日本でもERPが浸透しました。

ERPと基幹システムの違い

基幹システムとは、販売や購買など特定の業務の効率化を目指したシステムです。基幹システムは、業務領域ごとに独立したデータベースで管理するのが一般的です。そのため、基幹システム間で情報をやり取りするためにはデータ連携が必要となり、データの管理に手間がかかってしまう点がデメリットです。

また、基幹システムは業務単位をベースに作られています。基幹システムをベースに業務最適化を進めても、領域に閉じた局所的な改善になってしまい、全体最適な改善にはつながりません。このように、データ連携に手間がかかることと、全体最適が達成できないことが、基幹システムの問題点といえます。この基幹システムに変わるものとして注目されているのがERPです。

ERPは、業務領域をまたぎ、1つのデータベースでデータ管理が可能なため、業務領域間のデータ連携は不要です。また、ERPに基づく意思決定は、一元化されたデータを用いているため、企業経営の全体最適化にも役立つと考えられています。このように、経営全体のサポートを行う構想により、従来の基幹システムの課題を解決できると期待されているのがERPです。

2. ERPを導入する目的

企業によってERPを導入する目的はさまざまですが、ここでは代表的な3つの導入目的を紹介します。

データ活用の促進

近年では、ビッグデータ活用がどの企業にも求められるようになってきています。データを一元管理できるERPを導入すれば、そのようなデータ要求に答えることが可能です。データ活用であれば、ERPではなく、既存のシステム上のデータで問題ないと考える方もいるかもしれません。しかし、業務領域ごとにシステムが乱立している企業では、データを集めるだけでも手間がかかってしまいます。さらに、データを整理して分析するためには、人の手による加工が必要なケースも少なくありません。

一方でERPであれば、データを1箇所に集約して一元的に管理できるため、データ収集に手間がかかりません。また、整理されたデータが蓄積されるため、分析もスムーズに行えます。特に、BIツールが統合されているERPは、データをグラフにしてリアルタイムで可視化できるため、経営の意思決定に役立てることができるでしょう。

経営判断のスピードアップ

市場変化の激しい現代においては、迅速な意思決定が求められます。意思決定のスピードアップを促進することも、ERPを導入する目的となるでしょう。

一元管理されていない従来型のシステムを使っている場合、経営に必要なデータを集めるためには多くの時間がかかります。例えば、在庫の数を調べるために、担当者にメールで連絡を取らなければならないケースが多いです。そのため、担当者がメールをチェックし忘れたり、休暇を取ったりしていると、情報の入手が遅れてしまいます。

ERPであれば、経営に関わる売上・コスト・在庫などの重要な情報がリアルタイムでシステム上に反映されます。上記の例であれば、システム上に入庫した時点から、在庫数を正確に把握できます。このように、ERPはスピードが求められる現代のビジネス環境において、経営層の意思決定を強力にサポートしてくれる存在です。

企業のガバナンスの強化

ガバナンス強化を目的にERP導入を進める企業も少なくありません。アメリカのSOX法をベースに日本でJ-SOX法が制定されたように、近年の企業経営においては、内部統制の強化が求められています。

ERPを採用すると、情報をリアルタイムで一元的に管理できるため、仮に社員が不正を行っても早期の発見・対処が可能です。また、社員側も自分の入力情報が即座にERP上に反映されると分かっていれば、コンプライアンスを遵守しようという意識が強まるでしょう。さらにERPでは、申請に対する承認、アクセス権限の設定、ログの取得などの設定を容易に行えるため、内部統制の強化に役立ちます。

3. ERPの種類

一口にERPと言っても、異なる観点から複数の種類に分類できます。ここからは、各タイプのメリット・デメリットについて解説していきます。

システム構成

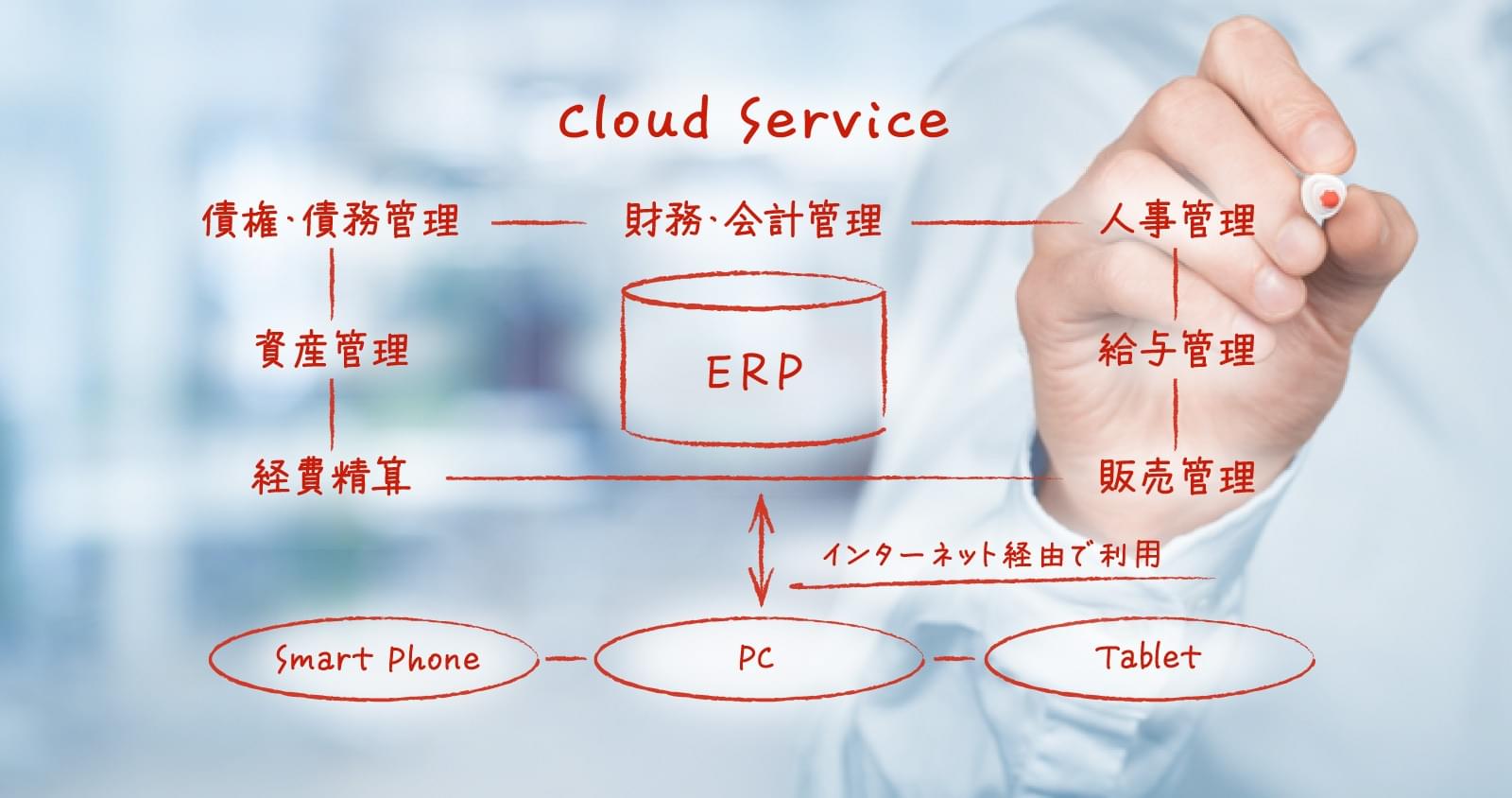

ERPには、オンプレミス型とクラウド型があり、それぞれメリットとデメリットが異なります。

オンプレミス型は、自社の保有するインフラ上で運用されるERPです。カスタマイズの自由度の高さと、セキュリティの高さが特徴です。しかし、導入に時間やコストがかかることや、自社でインフラの保守やトラブル対応を行う必要がある点はデメリットといえるでしょう。

クラウド型は、クラウド環境で利用できるERPです。自社でインフラを用意する必要がなく、オンプレミス型に比べて導入にかかる時間やコストを抑えられます。また、ベンダー側が監視やバックアップといった運用保守を担当するため、保守費用を軽減できる点もメリットです。さらに、バージョンアップもベンダー側で実施してもらえ、手間をかけずに最新版のソフトを利用できます。

一方で、ベンダーに依存しやすいことや、セキュリティ面に対して不安が残ることが、デメリットとして挙げられるでしょう。

このように、オンプレミス型・クラウド型にはそれぞれ長所と短所があるため、自社の運用に合うタイプを選ぶことが重要です。最近では、両者の特徴をあわせ持つハイブリッド型の考え方も浸透しつつあります。

国産と海外産

ERPには、日本製の商品と海外製の商品があります。日本製の商品は、日本企業の商習慣に合わせて作られており、日本での導入が容易な点がメリットです。とくに、帳票類に関しては、国産のERPのほうがマッチすると言われています。

一方、海外製の商品は、多くの企業での運用をもとに改良が重ねられるため、改善の質・スピードが高い点で優れています。また、外国語や海外の法律にも対応しているため、グローバル展開を視野に入れている企業には適しているでしょう。

統合型とコンポーネント型

ERPは統合対象の業務範囲によって、統合型とコンポーネント型に分かれます。

販売・人事・会計・生産など、業務領域を横断してカバーしているのが統合型です。統合型を採用すれば、企業の持つ情報を業務領域の垣根を超えて統合でき、俯瞰的な視点からの意思決定に役立てることができます。導入の難易度は高いものの、システムの導入が実現すれば経営の全体最適化が可能です。

一方でコンポーネント型は、各業務システムのなかから自社で必要なものを選んで導入するタイプを指します。部分最適になってしまうものの、業務領域を絞れるため、スモールスタートができ、導入が容易であることがメリットです。

パッケージとスクラッチ

ERPは汎用性の観点から、パッケージ型とスクラッチ型に分けることができます。

パッケージ型では、ERPベンダーが一般的な企業の業務を想定してあらかじめ作ったパッケージをベースに導入を進めます。開発に時間をかけなくてもよいため、導入にかかるコストと時間を抑えることが可能です。従業員に対する教育やメンテナンスについてもマニュアル化が進んでおり、手間がかかりません。しかし、融通がきかない・カスタマイズ性に欠けるシステムが多いため、業務プロセスの変更に対して現場社員の同意を得にくいことが懸念点として挙げられます。

一方、スクラッチ型は導入先の企業に合わせてオーダーメイドでERPを作ります。パッケージでは難しい自社独自の機能を搭載できるのが魅力です。しかし、ゼロからの開発になるため、システム開発に時間とコストがかかることはデメリットといえるでしょう。会社の文化や対象業務の独自性に合わせて、パッケージ型かスクラッチ型かの検討が必要です。

4. 事業規模とERP

「ERPは大企業だけが導入するもの」という認識の方も多いのではないでしょうか。実際には、大企業・中小企業問わず、あらゆる事業規模の企業でERP導入が進んでいます。ここからは、ERPと事業規模の関係性について解説します。

ERPは大企業だけのものではない

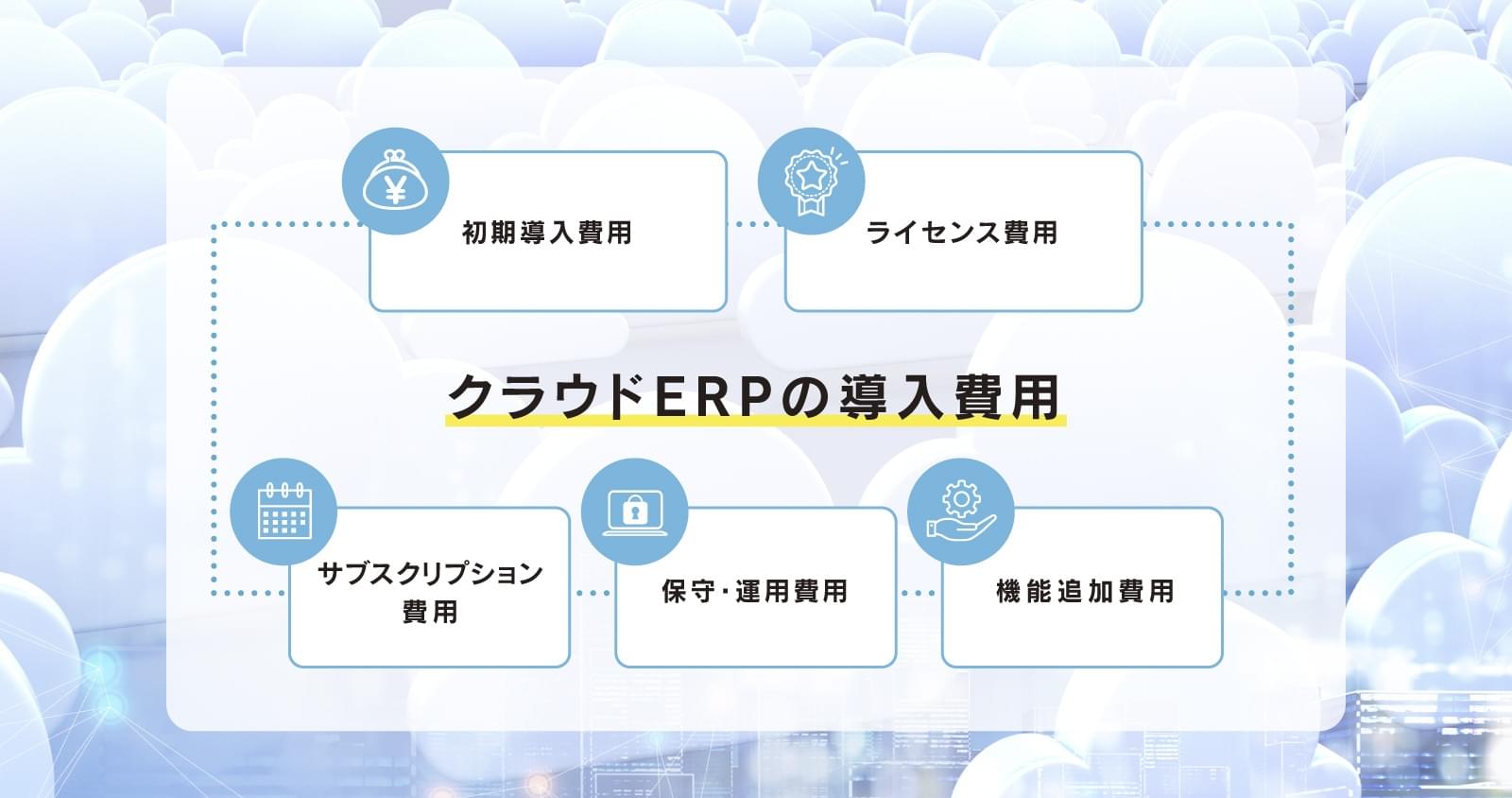

一昔前までは、ERPには多くの投資額が必要であることが一般的でした。そのため、中小企業では、ERP導入は費用対効果が合わないと考えられていました。しかし近年では、クラウドERPの普及により、事業規模に応じたコストでのERP導入が可能です。そのため、必ずしも大企業が使うものではなく、実際に中小企業をターゲットとしたERPを提供するベンダーは増加しています。

中小企業がERPを導入するべき理由

中小企業がERPを導入すべき理由は、労働生産性を高めるためです。

中小企業では、大企業に比べると少ない人数で業務を回す必要があります。市場競争に勝ち残るためには、1人当たりのアウトプットを増やさなければなりません。

また現代では、自然災害や感染症、消費税率の変更やインボイス制度の導入など、さまざまな変化に対応する必要があります。このような急激な変化に対して、すべてマニュアルで対応していては人手が足りません。

このように、人手が不足している中小企業こそ、ITシステムの力を積極的に活用していくことが重要です。ERPを導入すれば、データが一元的に管理されるため、システム間の人手による連携が不要となります。また、制度変更への対応も、ERPの設定やマスタの書き換えで手間をかけずに対応可能です。実際に、中小企業のなかで生産性が高い企業は、IT投資を積極的に行っているというデータも出ています。もし、人手不足や生産性の低さに悩んでいるのであれば、ERP導入を検討してみてください。

中小企業がERPを導入する際のポイント

中小企業がERPを導入する際には、自社にあったERPを選ぶことが重要です。上述の通り、ERPにはさまざまな種類があり、費用対効果が高い、カスタマイズの自由度があるなど特徴が異なります。企業ごとで抱えている課題や、市場の状況も異なるため、複数あるERPのなかから自社に適したものを選ぶことが大切です。そのためにも、ERP導入を通じて解決したい課題を明確にして、どの範囲の業務を対象とするかのスコープを決める必要があります。

もちろん、コストが大きな懸念であるという企業も多いでしょう。そのような企業におすすめなのが、補助金の利用です。日本政府も、生産性向上に向けてIT導入には積極的であり、ITシステム導入を進めるための補助金制度を設けています。このような制度を利用すれば、コストの懸念を軽減でき、ERPの導入が進みやすくなります。

IT導入補助金については、下記リンクをご覧ください。

https://www.miraimil.jp/lp/2206_subsidy/

まとめ

本記事では、ERPの概要について解説しました。以下の内容が本記事のまとめになります。

- ERPとは、企業の経営資源を一元的に管理する考え方、およびそれを実現するためのシステムを指す

- ERPは、情報の一元管理、経営判断のスピードアップなどの目的で導入される

- ERPにはさまざまな種類があるため、自社に適したタイプを選ぶことが重要

- 導入コストの低いクラウドERPの普及によって、中小企業での採用も増加傾向にある

本記事で紹介したERPを活用して、より良い企業経営の実現を目指してください。